BtoBマーケティングのオフライン施策の中でも、長い間活用されてきた展示会。

デジタル技術が発達する前はビジネスマンの情報収集に重要な場として盛り上がりを見せていました。

時が流れてデジタルの技術の発展や、新型コロナウイルスの流行によるビジネスのオンライン化によって展示会出展の魅力が薄れたと感じている人も多いのではないでしょうか。

ビジネスを取り巻く環境は日々大きく変化していますが、私としては展示会出展が企業にとって新しいビジネスチャンスを生む重要な場であるという認識は今も変わっていません。

ただし展示会出展で効率的にビジネスチャンスを創出しようとするならば、計画から実行、そして会期後のフォローまで戦略的な準備が必要になります。

この記事ではBtoB企業の展示会出展を成功させるために重要なポイントについて解説します。

展示会出展の目的と重要性

ここでは、展示会出展の主な目的と、それがビジネスにおいて重要な理由について説明します。

記事の冒頭でも記載した通り、展示会出展はBtoB企業が自社のサービスを効率的にプロモーションし、ビジネスを拡大するために効果的な施策として長年活用されてきました。

展示会出展の目的は単に来場者と名刺交換をすることでリード獲得をすることだけとは限りません。

顧客獲得の他にも、認知の獲得、既存顧客との関係強化や新製品発表名など出展企業によって目的は違います。

これから展示会出展の目的として一般的な5つを紹介します。

自社は何を目的として展示会に出展するのかしっかりと検討して設定しましょう。また一部のメンバーだけでなく、メンバー全員と認識合わせをしておくことも重要です。

1. 新規顧客、リードの獲得

展示会には出展サービスに興味を持った方がたくさん来場します。

自社のブースを目指してくる人、競合他社のブース目的で来場した人、目的のブースはないけど業界の情報収集をしたい人など、来場者も様々な目的をもって会場に足を運びます。

展示会は自社製品に興味を持った人が自発的にブースへ来場してくれる可能性があるプル型の施策です。

オフラインの施策で見込み顧客が自ら自社製品について情報収集をしてくれる施策はなかなかありません。このような理由からもリード獲得や商談獲得を目的として設定することがあります。

またリード獲得を目的とした場合、下記のようなKPIを設定することになります。

- リード獲得数:名刺交換やアンケート回答などから得られるリード件数

- 商談化率:展示会で獲得したリードから商談化率

- アポ獲得数:展示会での接客および会期後フォローで獲得したアポ件数

- 成約数:展示会で獲得したリードが最終的に成約につながった件数

比較的計測しやすい目標を設定することができるのも特徴の一つです。

2. 認知度の向上

展示会には業界に関わる様々な人が来場します。

例えば見込み顧客ひとつとっても、ユーザーになる可能性のある企業から代理店や販売店候補の企業など、様々なカテゴリの来場者が居ます。

また見込み顧客以外にも競合他社の開発メンバーが情報収集に来たり、業界での著名人やインフルエンサーの来場もあるでしょう。

このように様々な来場者が一堂に会する展示会は、自社製品やサービスの認知獲得にとても有効です。

新製品の発表などと組み合わせて出展を行えば、ブランディングの施策としてはさらに有効になります。

認知を目的として展示会に出展する場合、ブースデザインなどビジュアルで訴えかけるプロモーションに特に注力し、ブランディングしていくことが求められます。

認知を目的とした場合は、下記のようなKPIが設定されます。

- ブース来場者数:ブースを訪れた人数を計測します。

- ブランド認知度調査:アンケート調査などを実施し、現在の認知度を計測します。

- WEB、SNSでのエンゲージメント:自社メディアにおけるエンゲージメントの変化をモニタリングします。

3. 既存顧客との関係強化

展示会には自社サービスのユーザーが新製品を求めて来場するケースもあります。

普段はメールや電話のやり取りが中心である場合には、面と向かって話をすることができる貴重な場となります。

見込み顧客向けの情報だけでなく、既存顧客への情報提供やヒアリング項目などを準備することで既存顧客との関係強化という目的を設定することもできるでしょう。

一般的には新規で受注するよりも既存顧客のアップセルやクロスセルを狙った方が効率よく売り上げを伸ばすことができるとされています。

既存顧客との関係強化を評価するKPIは下記のようなものがあげられます。

- 既存顧客の来場者数:会期中に既存顧客が来場した件数

- アップセル、クロスセル率:展示会に来場したことて生まれたアップセル、クロスセル案件の割合。

- 顧客フィードバック件数:ブースでの会話や、既存顧客向けアンケートによって直接的なフィードバックをもらった件数。

4. 市場調査と競合分析

展示会は市場のニーズを見込み顧客や既存顧客から直接聞くことができる絶好の場です。

その情報は自社の新製品開発や、機能改善に役立つ重要な情報であることは言うまでもありません。

また会場にはたくさんの競合他社がブースを構えています。

ブース運営の合間に他社のブースを観察するだけでも業界の動向や他社のプロモーション状況を把握するチャンスがあります。

市場調査に関する評価指標は下記のようなものがあげられます。

- 競合他社の出展内容レポート:競合他社の出展製品やプロモーション内容をレポーティングし、自社の製品開発や販促活動に役立てる

- アンケート収集件数:ブース来場者から収集したニーズ調査アンケートの件数

- 展示会レポート:会場全体を通した業界動向をまとめたレポートの作成

展示会の有効性に関する調査

新型コロナウイルスの流行後、対面で行う施策である展示会については否定的な意見が増えました。

コロナの感染流行が終息した現在、展示会を取り巻く状況を改めて確認してみます。

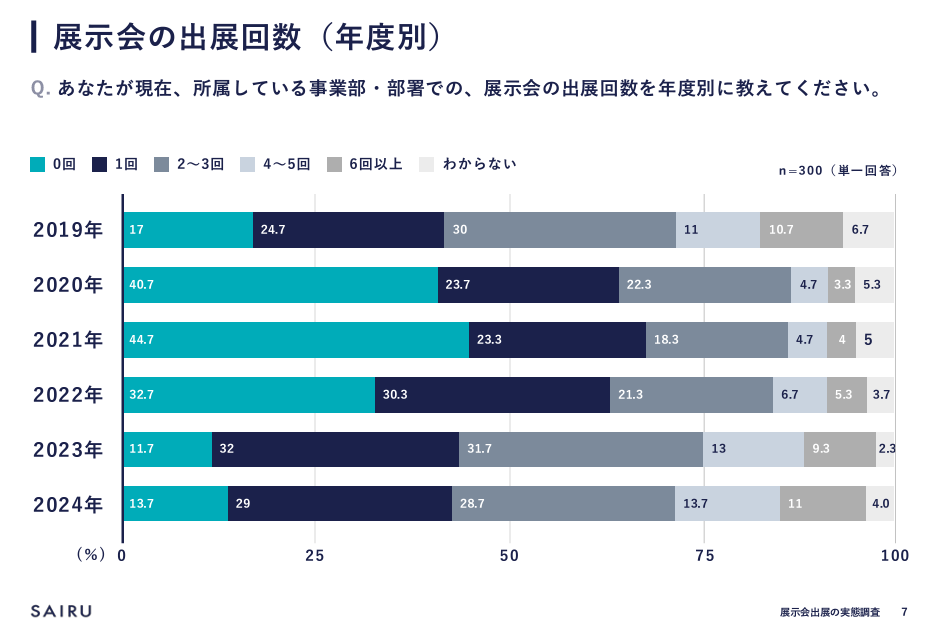

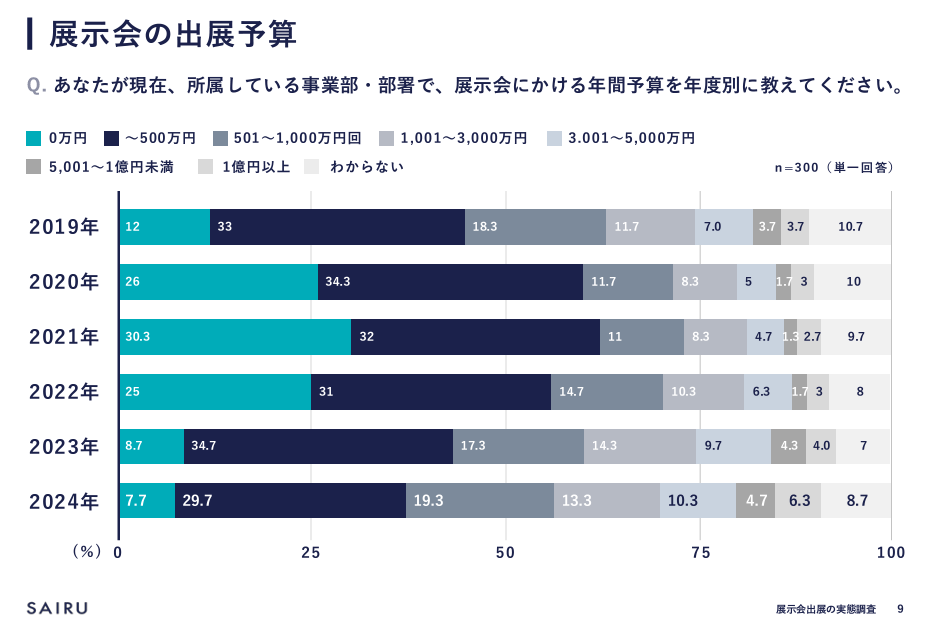

新型コロナウイルスが流行した期間は、出展回数と年間予算共に減少していましたが2023年より新型コロナウイルス流行前の水準に戻ってきています。

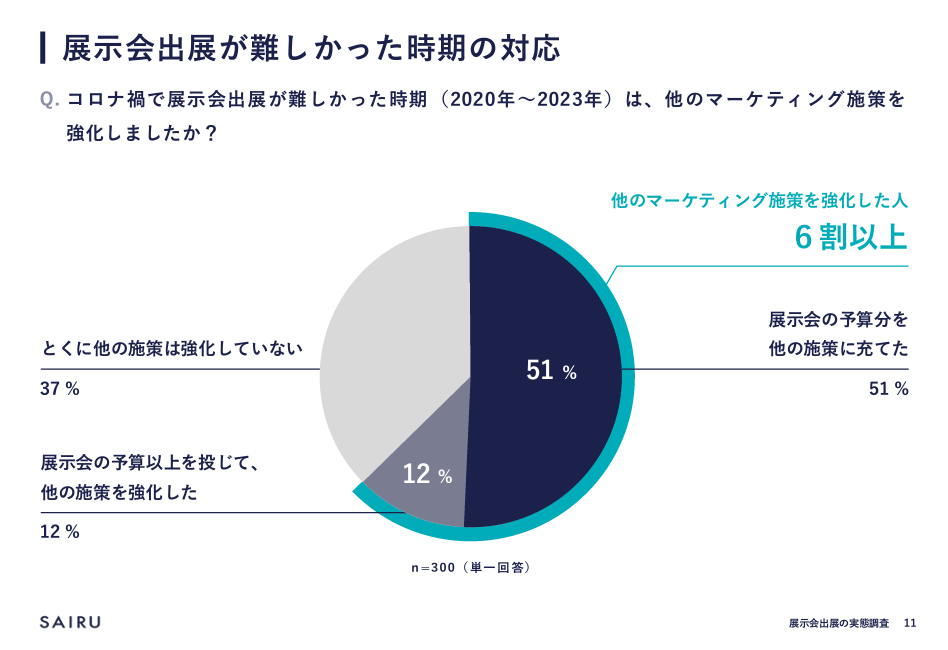

BtoB企業が展示会出展に対して消極的な期間は、6割以上の企業が他のマーケティング施策、特にリスティング広告やSNSなどデジタルマーケティング施策を強化しています。

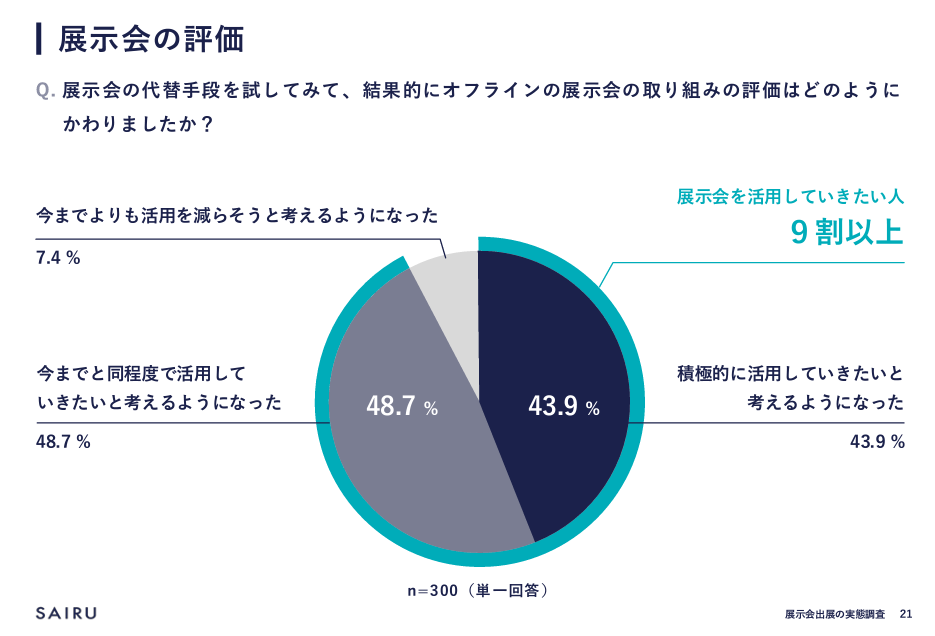

展示会の代替施策としてデジタルマーケティング施策を実施した結果を踏まえ、企業のマーケティング担当者は展示会に対してどのような評価をしたのでしょうか?

9割以上の担当者が展示会を活用していきたいと回答しています。

マーケティング施策のデジタル化が進む中でも展示会の有効性は健在だということがわかります。

展示会出展で成果を出すための戦略

目的の設定

まずは目的設定を行いましょう。

目的設定をしっかりと行うことで正しい目標設定ができ、展示会出展の成果を正しく評価することができます。

また準備から会期、会期後フォローまで参加メンバーのモチベーションにつながる重要な要素です。

参加メンバーの一部が目的を理解しているという状態ではなく、全員が目的を理解した状態で臨むことが重要です。

ターゲットの明確化

展示会出展で成果を上げるためには、ターゲット設定が重要です。

自社がどの層をターゲットにしているのか認識を合わせておきましょう。

展示会にはたくさんの人が来場するため、その属性も様々。

浅く広く訴えかけるようなプロモーションは結果的にどこにも刺さらない抽象的な物になってしまうリスクがあります。

出来るだけターゲットを具体的にし、絞り込んだ状態でコンセプトやブースデザインを検討することをお勧めします。

特定のターゲットに対して入念に考え抜かれた訴求は必ずターゲットに響きます。

高い出展料を支払うのだから、来場する人みんなに自社製品を見てもらいたい!と思う気持ちも理解できますが、そこはグッとこらえて最重要ターゲットを絞るところに時間を使ってみてください。

ブースデザイン

展示会出展における準備でまず思いつくのはブースデザインではないでしょうか。

ほとんどの来場者はブースを見て自分に関係あるブースなのかを判断するため、ブースデザインは重要です。

しかし、ブースの装飾にコストをかければかけたぶんだけ集客力が上がるというわけでもありません。

設定したターゲットの人がひと目見ただけで「自分にとって有益かもしれない」と感じてもらえるキャッチコピーや、展示製品の配置を検討する必要があります。

また大規模小間と小規模小間ではブースデザインの考え方が変わってきます。

小規模、低予算で効果を最大化するブース装飾については別の記事でも紹介していますので、興味のある方はご覧ください。

スタッフのトレーニング

展示会のブース運営は複数人で行うのが普通です。

ブースを運営する中で発生する呼び込み、製品説明、チラシ配り、プレゼンテーションなどそれぞれの成果はスタッフのスキルに依存します。

対応スタッフのスキル水準をなるべく押し上げた状態ブース運営ができれば成果も大きくなります。

そのためには事前のトレーニングが重要になります。

例えば事前にスタッフ全員で業界のトレンドについて知識のインプットを行えば、来場者に対して満遍なく最新の有益情報を提供できるかもしれません。

それが自社ブランドへの信頼につながれば、最終的にブランディングや売り上げの向上につながることもあります。

徹底した会期後のフォロー

展示会は会期終了後からが本番と言っても過言ではありません。

特にBtoB商材は製品の検討開始から受注までのリードタイムが長く、ブースでクロージングできる案件は多くありません。

会期中にアポが獲得できたホットな案件は放っておいても誰かが対応して、クロージングに向けて動き始めます。

ただこのような案件もごく一部です。

展示会で獲得できるリードの大部分は、名刺情報のみしか与えられていません。

このリードに対して育成活動を行い、商談化させていくことで展示会の効果は最大化されます。

展示会の出展を企画する際には獲得したリードに対するフォロールールの検討も行っておきましょう。

展示会出展で企業が抱えている課題

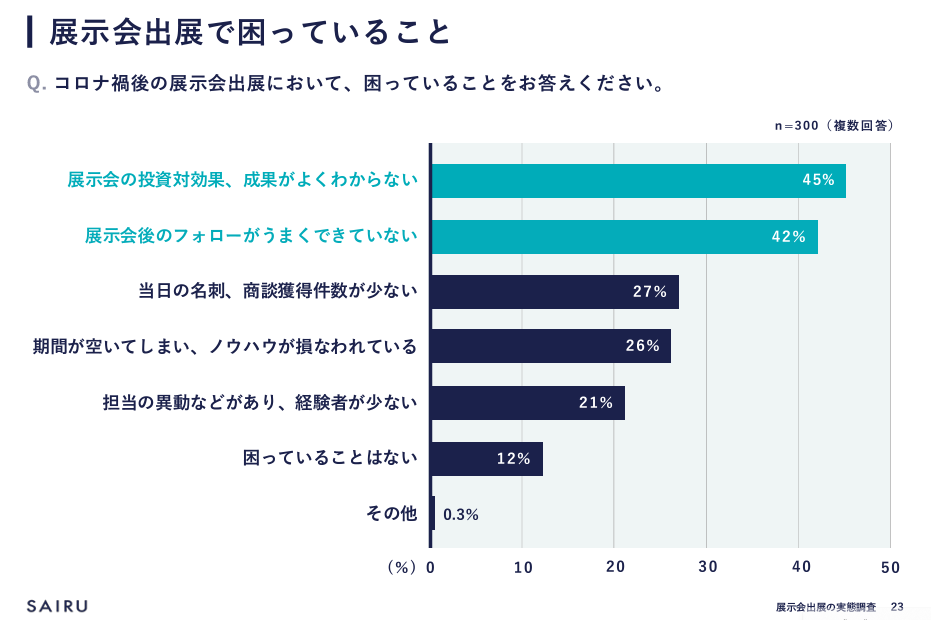

実際に展示会に出展した企業がどのような課題を持っているかのグラフです。

特に多かったのは「展示会の投資対効果、成果がよくわからない」という回答で、次に多かったのが「展示会後のフォローがうまくできていない」という回答でした。

ここまで展示会出展のポイントとして紹介した目的の設定や、フォロールールの検討などをしっかりと行えば改善できそうな内容です。

実際に展示会への出展が決まると想像よりもやることが多く、ブース装飾などにたくさんの時間を割いてしまいがちです。

他社の失敗や課題を教訓に、ポイントを押さえて確実に準備を進めていきましょう。

展示会出展の効果は企画段階で決まる

BtoB企業にとって展示会はリード獲得、認知の獲得、市場調査など様々な目的を達成するために有効な施策です。

展示会に対して否定的な方や、効果が見えづらいとお悩みの方はぜひこの記事で紹介したポイントである目的設定や、ターゲット設定、スタッフトレーニング、会期後フォローなどを見直して再チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

コメント